来源:全球教育展望 作者: 杨向东 已有0人评论 2018/11/27 13:39:34 加入收藏

(2)确定恰当的情境呈现方式

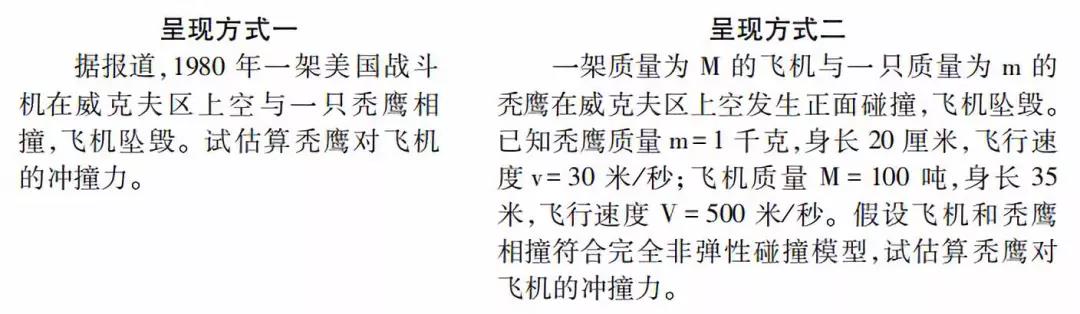

在选择或确定任务情境后,要明确学科核心素养与当前情境的内在关系,从问题解决过程的角度审视情境的呈现或表述方式,建立情境中的不同特征与学科核心素养表现的具体联系,进而确定哪些是关键性的情境特征,哪些属于边缘性的情境特征。所谓关键性的情境特征,是指会影响到情境(或任务)对目标行为或表现的引发的特征。所谓边缘性特征,是对所测建构没有重要影响的情境(或任务)特征,可以在合理的情况下进行适当简化或调整。例如,图5给出了同一个情境化任务的两种不同呈现方式。从形式上来看,第二种方式更像是当前我国教育考试中题目的呈现方式,题干采用学科概念和符号进行描述,并且提供了相关变量的确切取值以及背后的理论模型。相比之下,呈现方式一更像是描述真实生活中发生的场景,在表述方式更贴近日常的表达方式。如何确定采取哪一种呈现方式?实际上,从呈现方式一转化成呈现方式二的过程,体现的正是学生能否根据研究问题和情境,运用学科符号系统、概念体系和思维方式,分析模糊的现实情境,从中提炼关键特征或变量,将原有情境表征变成能够揭示其关键本质和内在结构的物理模型的过程。这个过程恰恰体现的是学科核心素养的重要构成。因此,从学科核心素养的表现角度来看,情境的呈现方式一是更加合理的,而当前考试中常见的呈现方式二反而将这些表现排除在问题解决过程之外,只剩下根据理想模型套用公式和计算的成分了。

图5 “飞机和秃鹰相撞”问题的呈现方式

(3)选择适度的支撑性资料或数据

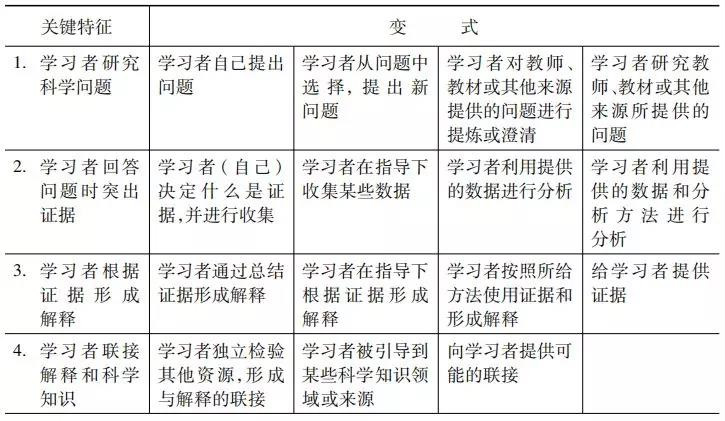

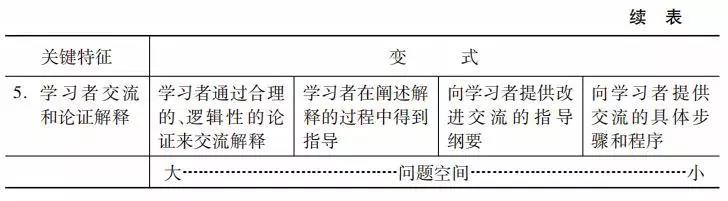

一般而言,学科核心素养测评更多指向整合的、开放性的情境化任务。通常这样的任务是比较复杂的,涉及各种因素和条件。为了让学生更加容易理解题目,命题人员除了采取像图5呈现方式二那样更加明确的表述之外,还会以图表等形式提供一些支撑性的资料或数据。但是,需要指出的是,支撑材料或数据提供的方式和数量,会深刻影响到问题解决的空间大小[29]。因此,在设计基于真实情境的材料题或者以图表形式提供必要信息时,命题者避免因信息提供过多或过少而影响到不同素养水平表现的可能性。解决该问题的一种可能的路径是基于某种理论模型(或框架),建立问题空间与材料或信息提供之间的明确关系。例如,美国国家研究理事会[30]曾给出科学探究能力的五大关键特征,并针对每个特征列出了不同开放程度的变式(见表2)。

表2 科学探究能力的关键特征及不同开放程度的变式

表2中的五大特征涵盖了科学探究能力的不同维度。自左至右学习者得到的资源或信息的支撑逐渐增加,问题的结构化程度越来越高,问题空间则不断减小。然而,任务越是结构化,越是逐渐丧失了观察不同水平的学生科学探究能力表现的机会。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号