来源:中小学信息技术教育 作者: 仲玉维 已有0人评论 2025/8/13 20:10:06 加入收藏

2025年6月26日,《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要(试行)(2025年版)》(以下简称《地方课程纲要》)公布,从2025年秋季学期开始,北京市中小学校开展人工智能通识教育,每学年不少于8课时,实现中小学生全面普及。

据悉,《地方课程纲要》进一步明确了北京市中小学人工智能通识教育的“课程定位、课程理念、课程目标、课程内容、学段要求、实施建议、组织保障”七个方面内容,并附上了不同学段的教学提示和项目示例,对各区各校开展人工智能教育、加强相关学科建设具有重要指导作用。

从调研借鉴到纲要构建的思路

据了解,自2024年3月以来,北京市委教育工委、北京市教委为加快推进中小学人工智能通识教育,在6所教育部人工智能教育基地校、25所北京市人工智能应用试点学校、近百所“智慧校园”学校先行先试、加快普及。北京市提前储备各类课程资源,着手准备教师培训、教学研究和资源支撑,为推进中小学人工智能教育工作方案,以及中小学人工智能教育地方课程纲要的发布做好准备,全力保障今年秋季学期全市中小学校顺利开展人工智能通识教育。

2024年12月,北京市教委相关处室开展“智慧教育发展调研”,深入了解上海、广州、深圳等地人工智能课程开设情况及课时安排,并持续追踪国外发达地区人工智能教育发展情况。调研发现,国内多个省市积极推动中小学人工智能通识教育,主要分为三类:一是全学段面向所有学生,如广东明确各学段课时要求;二是部分年级面向全体学生,如上海在小学四年级、七年级开设固定课时的课程;三是天津、浙江等省市近期出台文件,计划开设人工智能通识课程。

资料显示,国外发达地区的基础教育阶段人工智能课程体系较为成熟。美国发布了相关教学指南,构建五大模块课程体系供各州灵活选用;日本将编程教育列为中小学必修课,形成分阶段递进的完整体系;芬兰通过课程改革打造“编程学校”,联合企业开发免费线上课程,构建“政产学研”协同的教育生态。

在此背景下,《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要(试行)(2025年版)》由北京市教委相关部门会同北京教科院基教研中心、北师大未来教育高精尖创新中心,组织教研专家、高校学者、企业代表、中小学教师共同编制。《地方课程纲要》在贯彻落实教育部《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》的基础上,结合首都教育实际,重点提出“面向人人、面向整体、面向实践”的课程定位,坚持“育人导向、学用结合、遵循规律、注重融合”的课程理念,聚焦“人工智能意识与思维能力、应用与创新能力、伦理与社会责任”。

中小学开展人工智能通识教育的现状调研

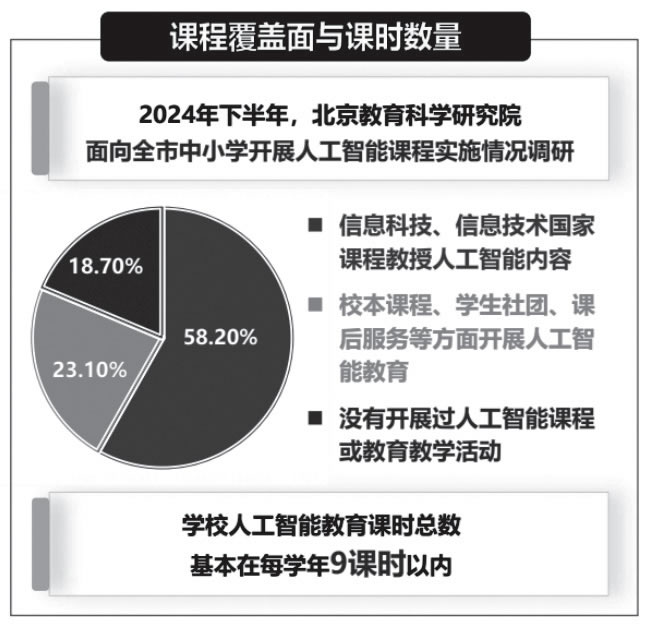

本刊编辑部从北京市教委了解到,2024年下半年,北京教育科学研究院面向全市中小学开展了人工智能课程实施情况的调研,从课程覆盖面、课时数量、内容与来源、面向群体等现状进行了梳理。

1.课程覆盖面与课时数量

调研结果显示(图1),有58.2%的学校在信息科技、信息技术国家课程中教授人工智能内容,有23.1%的学校在校本课程、课后服务、综合实践活动等方面开展人工智能教育,但仍有18.7%的学校没有开设人工智能课程或开展教育教学活动。

图1 北京市人工智能课程覆盖面与课时数量统计分析

2.课程内容与来源

学校人工智能课程主要来源为教师自主开发或教研机构开发。学校教师自主开发占比为45.5%,本区教科研机构开发占比为22.2%,科技企业开发占比为13.8%,高校等其他机构开发占比为18.5%。课程内容主要为人工智能基础知识、应用体验、社会伦理、情景化问题解决等。

3.课程面向的学生群体

已开课的学校中,面向全体学生开课的占比约为14%,面向部分年级全体学生开课的占比约为49%,仅面向部分学生开课的占比约为37%。

中小学教师人工智能实训需求数据调查

从2025年3月开始,北京市教委人事处、北京教育学院联合面向全市一线教师开展“北京市中小学教师人工智能实训需求调研”,共收到答卷7.84万份。

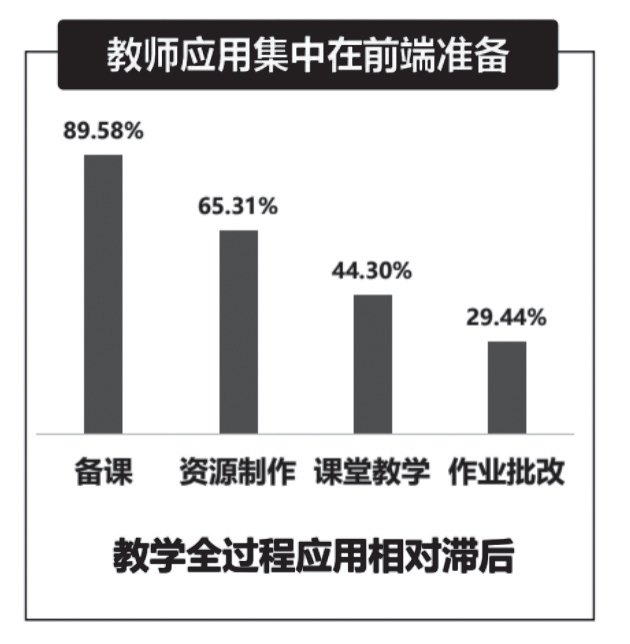

调研结果显示,(1)74.26%的教师表示“AI在当前教学中非常重要”,教师普遍认同人工智能的价值;(2)超过四成教师(41.42%)对AI教育应用场景已有基本了解,但深度了解者仅占12.72%,教师人工智能基础仍显薄弱;(3)如图2所示,目前,教师应用人工智能主要集中在前端准备,如备课(89.58%)和资源制作(65.31%)占主导,而课堂教学(44.30%)和作业批改(29.44%)等教学全过程中的应用相对滞后;(4)教师对人工智能实训的需求广泛多元,主要包括“备课及课程设计、课堂教学与互动、作业评价、课题研究、班级管理、家校沟通”等。

图2 北京市教师教学中应用人工智能情况

北京市开展人工智能通识教育的实践路径

北京市推进人工智能全学段及全社会通识教育的总体思路有三点:一是遵循“面向人人、面向整体、面向实践”的原则,让中小学人工智能通识课覆盖基础教育全学段所有学生,不断壮大拔尖创新人才“苗圃”。二是开展干部教师全员实训,培养“懂技术、懂教育、懂人心”的高素质教师,提高“师-生-AI”协同育人能力。三是按“基础知识+项目式+综合实践学习”思路,依学段特点差异化分配学时,促进学生多场景感知应用人工智能。

1.多方联动:储备人工智能通识教育课程资源

从今年5月开始,在《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要(2025年)》编制的过程中,北京市教委已提前与相关单位沟通,目前至少可以征集到千余节课程资源,用于辅助中小学校开设人工智能通识教育课程,这些课程主要来源于四个渠道。

一是中小学校方面,6所教育部人工智能教育基地学校以及十一学校、广渠门中学等北京市人工智能应用试点学校,已开发了较为成熟的人工智能教育课程体系,可以为全市提供各类优质课程资源。二是在京高校方面,清华大学人工智能通识教育研究中心、北师大未来教育高精尖创新中心已经形成了面向中小学的系列通识课程,并配套了相关课例、备课资料、教辅材料等,可以直接使用。三是头部企业方面,如好未来、科大讯飞、飞象星球、尚睿通等也有覆盖全学段的通识课程及配套工具、平台,在启动资源征集后可以迅速转化、及时供给。四是教科研部门方面,依托北京教科院和北京市数字教育中心,在征集社会资源的基础上,市级自建一部分课程资源,并录制一批跨学科融合、大单元教学等示范课例,促进人工智能与教育教学双向赋能。

2.双平台支撑:人工智能教育的资源载体构建

据悉,从2025年3月起,北京市教委基教二处会同教育信息化处、北京市数字教育中心、北京师范大学等单位,开始联动推进支撑开设中小学人工智能通识教育课程的资源平台建设。一是升级空中课堂。依托北京市数字教育中心,优化升级“北京市中小学智慧教育平台(空中课堂)”,作为人工智能教育课程包、模型库、工具集的载体,建设开放自主的中小学人工智能教育“课程超市”和“应用超市”,支持教师备课、集体研修,支撑项目式教学设计和课堂组织实施。二是探索研发专有平台。依托北京师范大学设计研发“北京市中小学人工智能教育课程管理与资源服务平台”,目前已有初步设计方案,平台侧重“嵌入结构化的知识图谱、纳入专业性的教学智能体、提供多元化的教学实践工具、支持多样态的教与学环境”,探索打造北京市中小学人工智能教育专属平台。

3.多方协同:构建中小学人工智能教育推进矩阵

据了解,北京市教委人事处、基教二处将会同北京教育学院、北京教科院、北京市数字教育中心、北京师范大学等单位做好五个方面的工作。一是以“暑期大实训”为契机,深入开展市、区两级中小学教师人工智能实训,全面做好课程设计,确保秋季顺利开课;二是以“全域教研”为重点,提升不同区域、不同学段教师教研能力;三是以“市、区两级AI讲师团”为牵引,促进在京高校、科研院所、头部企业专业人士到中小学常态化开展人工智能教育;四是以“智库支撑”为助力,加快筹备组建北京市中小学人工智能教育工作专家委员会,进一步加强专家指导,目前已有初步建议人选名单;五是以“京小学”为辅助,帮助教师通过大数据和AI技术精准诊断学生学业状况,提供个性化学业建议、反馈及学练资源。

下一步,北京市将依托中小学人工智能教育专家指导委员会,推动“市、区两级AI讲师团”深入各区巡讲,结合“暑期大实训”指导各区率先加强信息技术专任教师实训,提前准备各学段教案等资源,完成“人工智能进课表”,9月开学后将深入各区督导。与此同时,以海淀、东城、朝阳三个区为主导,以6所教育部人工智能教育基地学校、25所北京市人工智能应用试点学校为依托,在全市分组团建立交流分享平台,推动在京高校、城区优质中小学校“手拉手”帮扶远郊区学校,促进教育优质均衡发展。

背景链接:

2025年3月,北京市教委发布了《北京市推进中小学人工智能教育工作方案(2025—2027年)》,提出“从2025年秋季学期开始,全市中小学校开展人工智能通识教育,实现中小学生全面普及”。6月26日,《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要(试行)(2025年版)》正式公布。

纲要中明确,中小学应开齐开足人工智能教育相关课程,可独立设置课程,也可以与信息科技(信息技术)、通用技术、科学、综合实践活动、劳动等课程融合开展。课程应知识学习与能力形成并重,应用与创新并重,包括人工智能基本概念、应用与技术、实现方法、伦理与社会四大模块。小学阶段通过体验式课程,引导学生初步理解人工智能的基本概念与特点,使用简单的人工智能工具完成创意表达和问题解决,感知人工智能技术对学习和生活的深远影响。初中阶段以认知类课程为主,培养学生进阶的实践能力与伦理意识,完善学生对人工智能技术的系统认知,并能够使用生成式工具完成内容创作。高中阶段以综合性和实践性课程为主,全面培养学生的人工智能素养与技术运用和创新能力,引导学生熟悉数据处理与标注、机器学习算法原理及深度学习入门知识,掌握一定开发智能系统的实践能力。

在评价建议方面,纲要提出将人工智能课程评价结果纳入学生综合素质评价体系,形成贯穿中小学阶段的完整评价链条。鼓励学校探索将人工智能元素有机融入其他学科教学中,引导学生建立知识间的联系,形成系统化、网络化的认知结构。充分发挥北京在人工智能科技创新资源方面的优势,整合高校、科研院所、高科技企业等资源要素,将产业前沿、科研最新成果与教学实践紧密联系,带动人工智能教育的创新链和产业链。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号