来源:一起长大研究院 作者: 未知 已有0人评论 2025/9/14 20:09:46 加入收藏

《人工智能赋能基础教育应用蓝皮书(2025)》(以下简称《蓝皮书》),由智能技术与教育应用教育部工程研究中心,北京市教育数字中心(北京电化教育馆)于2025年7月联合发布,它“以习近平总书记关于人工智能的经典论述作为规划起点和实践落点”是“首都在人工智能时代教育强国建设中如何发挥‘头雁’引领性的行动指南”,具有着较强的战略指导性,值得每一位教育管理者,实践者和研究者了解。一起长大研究院梳理了这份报告的核心要点,分享如下:

该《蓝皮书》系统回应了在人工智能时代,教育应“为谁培养人”、“培养什么人”以及“怎样培养人”这三个核心问题。

为谁培养人:明确教育的根本属性与归宿

《蓝皮书》明确指出:

愈是在智能化转型历史大变局的关键时刻,愈不能动摇教育的政治属性、人民属性和战略属性。教育具有鲜明的政治属性、人民属性和战略属性。

1.为强国建设培养人:教育的首要任务是为中国式现代化和人工智能时代的强国建设,源源不断地培养具备新时代社会主义价值观的科技创新人才。这是中国教育政治属性在当前历史阶段的具体体现。

2.为所有人的全面发展培养人:人工智能赋能教育必须以人为本,服务于所有人的能力建设。其评判、选择和应用应以:保护人的能动性、尊重基本权益、倡导文化多样性为前提。追求包容性与公平,尤其强调赋能弱势学生,避免成为服务于少数人商业利益的工具,从而保障教育的人民属性。

3.为智能社会的战略转型培养人:教育不仅要适应时代,更要引领智能时代的文化复兴和社会进步。通过人工智能促进教育公平、优化教育供给与管理模式转型,是教育战略属性的体现。

培养什么人:定义新时代的人才素养目标

《蓝皮书》指出,人工智能时代所要培养的人,应超越单一的知识掌握,走向全面的、综合化的发展。

1“五育融合”的全面发展的人:人才培养目标必须坚持“五育并举”(德、智、体、美、劳),打破长期“重智育、轻其他”的弊端。人工智能应服务于学生德智体美劳全面系统发展,形成对认知、审美、价值塑造与实践能力的综合支撑。

2具备核心素养与高阶能力的人:教育要从“知识考查”转向“核心素养培养”。重点培养学生的高阶能力,如批判性思维、创新性思维、社会责任感、团队协作能力、领导力等,而不仅仅是知识记忆和理解。

3具备人工智能素养的人:学生需要具备以人为本的人工智能意识、适应性的知识技能以及一定的科创能力,以更好地适应、理解并善用智能技术。

怎样培养人:构建人工智能赋能的新范式

在方法论层面,《蓝皮书》提出了以人工智能技术重构培养模式的具体路径,其核心是“守正创新”。

路径一:以多维场景赋能教育全流程

将人工智能技术融入教育教学的全要素过程是新时代教育体系转型升级的重要方向。

构建了“以学科/跨学科为经,以管、育、教、学、评流程为纬”的立体赋能图谱。

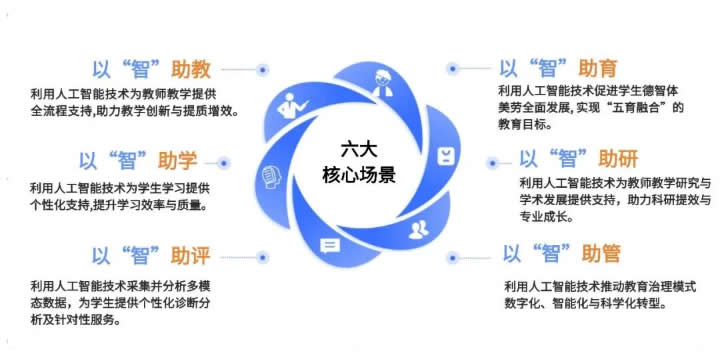

通过 “以智助教、助学、助评、助育、助研、助管” 六大场景(详见图2),将人工智能深度融入教育教学的每一个环节,为不同角色(管理者、教师、学生)提供精准支持。

路径二:守教育本源之正,创教学模式之新

守正:人工智能赋能必须守住教育本源需求,即辅助心智发育、促进智力成长、保障人际交往、引导社会化成长、激发创造性思维等。技术不能否定这些根本,而应首先服务于对常规教学的提质增效。

创新:从本源需求出发,再造或构建人工智能赋能下的管理、育人、教学、学习与评价的新模式,鼓励探索在更高层次满足教育需求的新方法、新流程。

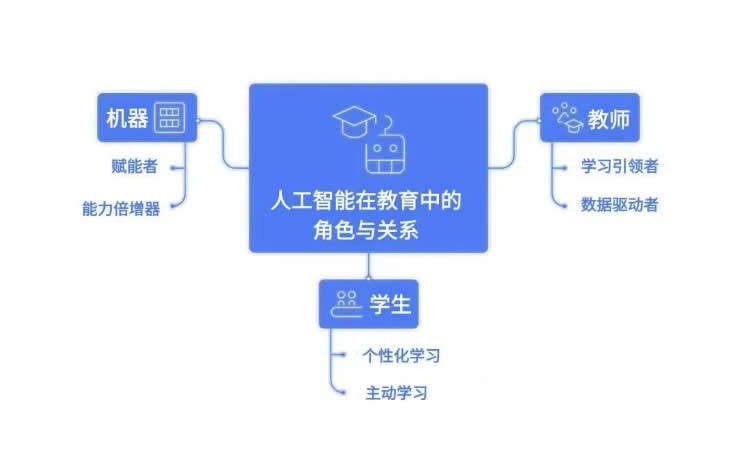

路径三:构建“师-生-机”新型教学法关系

人工智能的深度渗透正在形成由教师、学生和机器三个具备相对能动性的主体构成的新型关系。

教师:育人目标的主导者与人本关怀的守护者在变革中,他们由“知识传授者”向促进学生成长的“学习引领者”;由“经验推动者”向“数据驱动者”而转变。

学生:个性化学习的中心与主动建构者在AI提供的个性化学习路径、沉浸式情境和即时反馈的支持下,学生可以更自主地进行探索、实践和知识建构,从“被动接受”转向“主动学习”。学生是中心,一切活动的最终目的都是为了其全面发展。

机器:教育过程的赋能者与能力倍增器是基于数据和强大的感知,智能构建能力,延伸师生能力、提升教育效率与公平性的强大工具。

图1:人工智能在教育中的角色与关系

特别提醒:赋能效果的好坏,根本上取决于师生的人工智能素养,而非依赖于技术本身。因此,前提是必须系统性、长周期地提升教师和学生的人工智能能力,确保技术赋能是以学生为中心、为人服务的。

路径四:产业协同与伦理规范

“怎样培养人”也需要产业界的支持。必须建立严格的教育准入机制,保障数据安全、隐私保护和价值观合规。

支持开发本土化、包容性的教育人工智能工具,并通过政策引导和培训普及,全面提升教育领域参与者的技术能力与应用水平。

6大核心场景解析

《蓝皮书》指出,人工智能在基础教育领域的应用实践可分为以智助教、以智助学、以智助评、以智助育、以智助研、以智助管等典型场景,分别对应教学支持、个性学习、智能评价、综合育人、教研赋能与教育管理等核心任务,为进一步探讨具体应用场景提供了清晰框架与逻辑支撑。

图2:人工智能运用于基础教育实践的6大核心场景

场景一:以“智”助教

利用人工智能技术为教师教学提供全流程支持,助力教学创新与提质增效。

具体应用:教育资源的智能检索与推荐、教学内容生成、学情分析、智能出题、智能组卷、自动批改等。在学前教育场景中,目前更多被运用于园所的课程建设、教师课程资源的构建、课程审议等。

价值:有效减轻教师重复性事务负担,释放教师精力用于教学设计与个性化的学生指导。

图3:「一起长大」学前教育数智平台共享资源图

场景二:以“智”助学

利用人工智能技术为学生学习提供个性化支持,提升学习效率与质量。

具体应用:学习资料推荐,学习路径规划、语言学习助手、智能编程等。

价值:以学生为中心构建智能化、个性化的学习支持体系,充当学生全天候的“数字学伴”和“智能导师”。

场景三:以“智”助评

利用人工智能技术采集并分析多模态数据,为学生提供个性化诊断分析及针对性服务。

具体应用:“五育融合”学生画像、综合素质评价、学生评估

价值:更高效获取并汇聚教育教学流程中的行为轨迹与发展数据,生成基于大数据的学生立体智能画像,进行发展性诊断分析和针对性提供支持。

最终的目的:形成数据驱动、动态优化、伦理约束的全面发展评估新范式。但《蓝皮书》也强调了现阶段人工智能评价的不足,教育工作者应时刻保持理性谨慎态度。

图4:「一起长大」学前教育数智平台区域幼儿数据画像

场景四:以“智”助育

利用人工智能技术促进学生德智体美劳全面发展, 实现“五育融合”的教育目标。

具体应用:智能艺术创作、智能艺术鉴赏、智能体育训练、智能劳动教育、智能心理支持。

价值:通过人工智能技术与教育教学过程的深层次融合,特别是在素质教育领域,促进学生德智体美劳全面发展,形成对学习者认知发展、审美培育与价值塑造的系统性支撑。

场景五:以“智”助研

利用人工智能技术为教师教学研究与学术发展提供支持,助力科研提效与专业成长。

具体应用:教师成长规划、智能循证教研、智能科研助手等。

价值:通过多主体全面数据,支持循证教研、研究设计与效果评估,减轻资料整理等事务性负担;促进教师从“经验推动者”转向“数据驱动者”,助力科研提效与专业成长。

图5:「一起长大」学前教育数智平台智能教研

场景六:以“智”助管

利用人工智能技术推动教育治理模式数字化、智能化与科学化转型。

具体应用:学生信息智能管理、校园安全智能监控、智能家校沟通、区域智能教育管理等。

价值:为教育管理提供全流程支持,基于数据和证据,提升决策精准性、协同效率与治理成效;促进优质资源共享与优化配置,有助于缩小区域差距、提升教育公平。

结语

人工智能的浪潮奔涌而至,它不是遥远的未来,而是正在发生的现在。这份《蓝皮书》为我们描绘的,并非一个被技术冰冷统治的教育图景,而是一个“人机协同、共创智慧”的温暖未来。

对于幼儿教育而言,这意味着一次重塑教育形态的历史机遇。我们始终相信:教师不必焦虑于是否会被技术取代,而应思考如何借力技术,如何更懂每一个孩子,更好的服务于每一个家庭。真正的智慧教育,其核心从来不是算力与算法,而是教师的专业判断、孩子的灿烂笑脸和成长中每一个不可被量化的瞬间。

让我们以开放而审慎的态度,做智慧教育的清醒参与者:主动学习、理性应用、坚守伦理。未来已来,唯变不变。教育的本质是“育人”,而科技最好的样子,是“赋能于人”。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号