来源:全球教育展望 作者: 徐扬 已有0人评论 2019/6/3 8:53:40 加入收藏

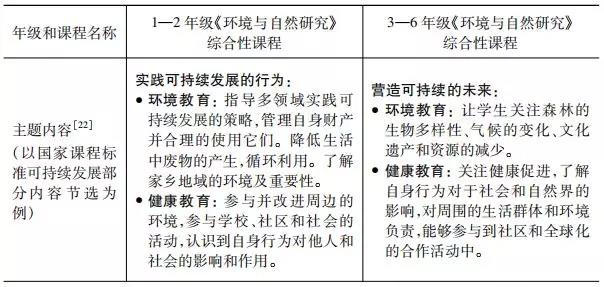

在此基础上,芬兰综合和跨学科教学理论模型不仅考虑了学科融合的前期基础,同时又指向了知识内容“边界模糊”的目标所在。改革后,其课程结构由原有的5~6年级的部分学科整合变为多学科间的统整,彻底地打破了原有学科间的界限,统整为《环境研究》一门综合学科,将学校健康教育作为环境研究中的一个重要部分融汇其中;初中阶段的科学课程设置虽然在形式上呈现出了分科的形态,但在实际教学的过程中往往通过以下两种方式进行:一种是教师对于学科内部不同知识模块的重新整合,另一种是基于同一主题下不同学科教师间的相互协作。以小学科学3~6年级为例:课程标准提供了大量核心概念下的主题内容,例如:自然界中的人,周围环境与日常生活中的社会群体等[18]。如下表1所示,课程作为芬兰学生横向能力发展的重要载体,其背后承载着课程需要培养的相应目标,同时课程标准提供了与学生年龄层次相匹配的应用能力和科学探究能力的水平划分。在此基础上,不同学科的教师或同一个学科的教师群体可以根据同一个主题进行课程的二次组合与统整。这种打破学科知识内容边界的课程改革使得科学课程的组织模式从学科走向了学习领域[19][20],实现了通过学科群及学科素养来进行学科课程的组织和实施[21]。

表1 芬兰小学科学课程内容和横向能力要求对比

(二)师生边界的消弭:平等与自治的教学关系

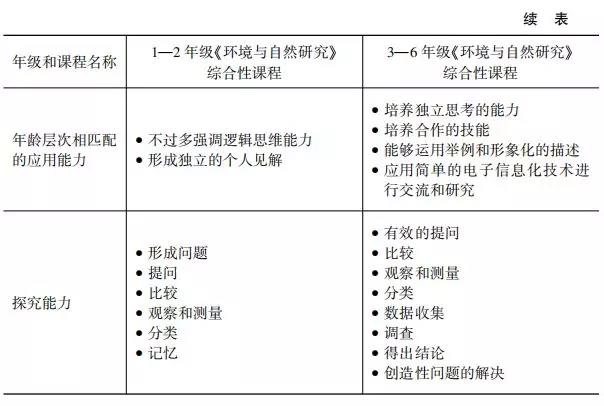

伯恩斯坦“教育边界理论”的精髓在于他对于课程的分析与理解并不局限于知识内容维度上的理解,而是从课程“架构”体系中不同符码或同一种符码部间的互动关系来界定知识传递的模式,即“架构”决定了知识内容的传递方式和途径,以及符码间的强弱转换[23]。芬兰自由的教育环境和宽松的研究气氛使得师生关系呈现出了“弱架构”下的教师角色和地位的改变,并逐渐形成了双向曲线的知识传递方式。如下图2所示,在传递知识的过程中,教师同时承担着知识的输出者与接受者的双重角色,平等的师生关系得以确立;在反馈知识的过程中,教师为解决或协助学生解决新的问题,需要进行多次的课程改进和设计,因此教师也是课程的具体开发者和设计者。由此可见,教师与学生在知识内容的传递过程中逐渐形成了“输出—反馈—再输出—再反馈”的传递链条,即传递过程应该包括:知识的直线输出,学生的实时反馈,新内容的产生,新内容的反馈这四个部分。相比于传统的单向快速模式,教师的教学过程不再是单一的输出,而是在不断的修订中得以缓慢前行与折返。表面上,这种曲线模式下的知识传递方式并没有达到快速传递的效果,但是从长期的教学成效来看,各部分之间“以始为终,循环往复”,使得学生在整个过程中的收益得以进一步的放大和辐射。因此,在这个知识传递的过程中,“架构”的强弱程度不仅仅决定了师生间的互动关系与教育形态,同时也直接影响着信息传输的速度与学生的学习成效。

图2 伯恩斯坦视角下的师生知识传递链条示意图

伯恩斯坦的“教育边界理论”认为“架构”不仅仅涉及了教学过程中教师和学生之间关系的界定,同时也涵盖了师生间知识传递与接受的选择、组织以及课堂主导权的比例分配规则[24](如图3所示)。在课程的实践过程中,芬兰的科学教师与学生会产生不同符码间的动态强度转换,即教学过程往往会根据不同教学环节间的差异进行课堂主导权比例的重新分配。以科学探究为例,一个完整的过程应该包括:问题的提出,解决方法的选择,结果的分析和结论四个部分。从问题的提出到问题的解决,课堂主导权的分配应该体现出从封闭的知识系统到开放知识系统[25]、从“强架构”到“弱架构”的变化趋势,即教师在课堂上的主导权应根据课程进程的推进而逐渐让位于学生在课堂上的主导权。首先,教师在问题的引导环节应该具有较高的主导权,表现为教师通过问题的总体设置来把握课程的培养目标和课程内容的具体设定;其次,学生在问题的解决及结论部分应该享有高度的主导权,以此促进学生科学思维的构建。因此,不同课程环节中师生关系间的“边界消弭”有利于构建平等的师生关系和自治创新文化的形成。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号