来源:中国网教育 作者: 黄全愈 已有0人评论 2017/7/10 19:52:42 加入收藏

三、可怕的是被教傻而不自知

然而,危害更大的“被教傻”,是在正确答案下光明正大、堂而皇之地扼杀孩子的独立思考、绞杀孩子的批判性思维、虐杀孩子的创新意识。

这里有个美丽的陷阱。

要揭开这个陷阱的迷人面纱,得从我的“四区理论”说起。

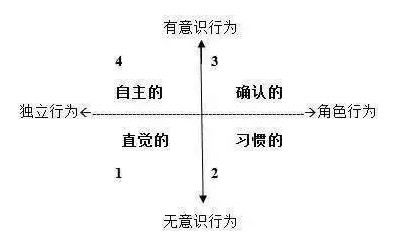

我认为,人的行为有两元性(图示):

社会是个大舞台,每个人都在上面扮演着各种角色。例如,和A碰面,你是作为家长与A这个老师交谈;碰到B,你又成了B的上司;与C在菜市相遇,你们又是邻居好友……

每一个社会、每一种文化,都为各种社会角色制定了一整套角色期待和行为准则。但人又有自己的思想,人与所扮演的角色既和谐又冲突。比如,作为一名教师,你在公开场合和大多数教师一样,会倡导素质教育,会说要引导学生发展创新思维,但在自己的课堂里,你可能又在塞应试教育的私货。这就是人的行为的两重性。

语言是文化的载体,也是社会现象。

在汉语中,几乎所有人称都直接与人有关,唯独第一人称例外:“他”是“人也”,“你”是“人尔”,“她”是“女人也”,都与“人”直接有关。但“我”的古代象形字,根据顾颉刚先生考证,是一尊刑具。其部首是“戈”,是惩罚人的工具。

中国文化把“我”看作“自私”(连日本也受影响,把“我”写成“私”),即为万恶之源,得动用“刑具”。

然而,社会是由一个个的“我”组成的,如果把“我”赶尽杀绝,连对“我”施用刑具的社会都不复存在。

对这个两难命题,中国文化巧妙地把“我”分为“自我”和“角色”,然后鼓励“角色行为”,抑制“独立行为”。

四、人的行为同时又具有两重性:

有意识行为

〡

无意识行为

有意识行为指主动的、有预谋的、经过深思熟虑的行为;无意识行为指下意识的、没有预谋的本能动作。

当我们把人的行为的二元性和两重性交叉为横坐标和纵坐标时,就呈现出“人的行为的二元性与两重性交叉图解”:

第1区是“直觉行为”(即“独立无意识行为”):指那些正常的“下意识”行为。如学生在课堂上讲话,常常是无预谋、没经深思熟虑、未考虑到“学生”角色的行为。

第2区为“习惯行为”(即“角色无意识行为”):是一种无预谋、未经深思熟虑的角色行为。比如,许多学生在发现自己的想法与老师不一致时,连想都不想就放弃自己的看法去认同老师的想法,因为 Sage on the stage (至尊的讲台上站着圣人)。

第3区为“确认行为”(即“角色有意识行为”):是经过深思熟虑、有预谋、有目的、有计划的角色行为。与上述例子相,当学生发现自己的想法与老师不一致时,经过深思熟虑后,想做一个“好”学生而放弃自己的想法去“附和”老师。

第4区是“自主行为”(即“独立有意识行为”),是不被角色规范所约束的独立行为。例如,在易卜生的《玩偶之家》里,娜拉出走时说:“我相信在我是妻子和母亲之前,我首先是一个人!”然后,弃“妻子”和“母亲”的角色而去……

这四个行为区的划分仅揭示人的不同行为及特点,并不表示某一行为比另一行为好。例如,上述设计银行卡的骗子就是在第4区设计的;而课堂秩序是在第3区运转的。

另外,可以看出,一个人的成熟过程为:从第1区->第2区->第3区->第4区循序发展的。

例如,第一阶段:婴儿出生后开始用直觉和本能感知世界,热食烫人,哭叫引来安慰等。

第二阶段:当孩子会叫“爸妈”后,就进入“角色无意识行为”。尽管还不完全理解“好孩子”的真实含义,但乐意在父母的指导下做“好孩子”。

第三阶段:小孩理解“好孩子”的含义,愿遵循有关角色期待,即“确认行为”。

第四阶段:待他能反思某些角色期待时,已可能产生“自主行为”。

当然,这个成熟过程是复杂的、因人而异的,甚至是不断反复的。然而,如果一个人不愿或不能进入“第4区”,因为缺乏独立人格、自由思想、质疑精神、创新意识,其人格必然是有缺陷的。

同时,这四个区又是相互联系的。以第3区和第2区为例。在《日本、中国和美国三种文化的学前学校》一书(美国学者拿着录像机到日、中、美幼儿园录下真实镜头,然后邀请有关人员观看,再把镜头和评论汇集成书,由耶鲁大学出版)中,有个在中国幼儿园拍下的镜头:

“十分钟后,绝大部分孩子已经完成了他们的积木造型。老师们过来检查,如果有一个造型完成得很好(也就是说,与图片一模一样),这个孩子就被告知去把造型一片一片地拆下来,然后又重新建构这个造型。”

当孩子按照图片去造型时,这是“确认行为”;但当造型完成得与图片一模一样,孩子又被要求去拆掉造型,再重新构造它,老师就是在推动孩子从“确认行为”回到“习惯行为”。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号