来源:中国教育学刊 作者: 高书国 已有0人评论 2017/4/21 16:54:08 加入收藏

至17世纪,高等教育中心转移到英国,牛津、剑桥闻名遐迩。

18世纪后半期,法国率先完成了近代高等教育改革,巴黎理工学校和巴黎高等师范学校成为新型的世界高等教育中心。

19世纪中叶,以柏林大学为代表的德国大学成为新的世界高等教育中心,也成为世界各国求学者顶礼膜拜的圣地。

第一次世界大战以来,特别是第二次世界大战以后,美国逐渐发展成为世界高等教育中心,至今仍是高等教育最发达的国家。

教育中心地位是一个国家教育综合实力的集中表现,是反映该国全球性和地区性教育发展水平的重要标志,教育中心对于世界教育改革和发展发挥先导作用,并通过示范和辐射作用,带动国家、区域甚至全球教育整体改革和全面发展。

3.中国具备重回世界教育发展中心的优势和潜力

从文化历史维度来看,我国在唐代(618—907年)成为世界最重要的教育中心之一。唐朝国力强盛、经济繁荣、文化灿烂,达到了中国封建社会发展史上的最高峰。中国的西安、开封和洛阳,都曾是中国的首都和国家的政治、经济、文化、教育中心。

中国古代教育中心是教育决策和控制中心、封建高级官僚和各类人才的培养中心、科举考试中心和最高学府所在地。有研究表明,中国宋朝的小学教育普及率达到30%以上,在当时的世界处于第一。北京有3060多年的建城史和800多年的建都史,具有深厚而独具优势的文化积淀。在800年间,六朝古都教育发展几乎始终处于全国中心地位和东方文化中心地位。

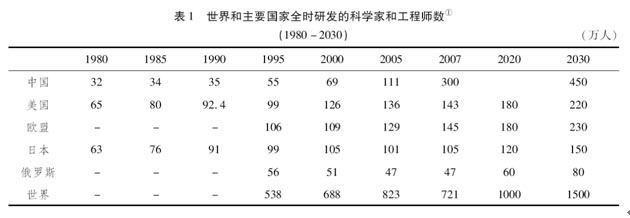

从未来潜力看,中国是世界经济发展和教育发展的主要成长力量。2016年,中国高等教育毛入学率达到42.7%,进入高等教育大众化高层次阶段。就整体发展水平而言,中国教育已经达到中高收入国家水平,正在跨入人力资源强国的门槛。根据清华大学国情研究中心的分析,2030年中国工程师和科学家数量将占世界近1/3(表1)。

从战略优势分析,中国举办世界最大规模的教育,具有最好的教育成长性,中国教育发展成就受到国际组织和世界许多国家的肯定。具体而言,中国教育具有教育现代化的后发优势、国家整体动力的制度优势、低成本高效率的模式优势、全社会及公民个人参与的教育文化优势、以严谨为基础的教育质量优势。

学术界有一种普遍的观点是:最好的高等教育在美国,最好的基础教育在中国。2017年3月14日,上海版小学数学教材在伦敦书展上签约将出英文版,从今年秋季起变成英国小学教材,就是一个最新例证。

二、世界教育中心城市建设的中国目标

2030年,世界教育的总体格局将形成以英国、德国和法国为核心的欧洲教育中心,以美国为核心的北美教育中心和以中国、日本为核心的东亚教育中心。其中,欧洲形成以英国、德国和法国为主体的国际区域性教育中心,亚洲形成以北京、东京为主体的国际区域性教育中心,北美洲形成以美国为核心辅之以加拿大的国际教育中心。

1.中国教育中心城市体系建设目标

伴随中国重回世界教育中心,在以北京为代表进入世界教育中心的同时,作为一个地域广阔的国家,中国也将构建一个以北京(天津)、上海、成都和西安为核心的国家“教育中心”体系。同时,从国际区域教育发展和中国战略目标需求出发,在全面建设省级中心城市的基础上,重点建设昆明、沈阳、乌鲁木齐三个中心城市,在东南亚、东北亚和中亚地区发挥作用。未来中国教育中心城市体系建设分为两个战略阶段。

第一阶段:到2020年,北京建成现代化全国教育中心,上海成为具有国际影响力的教育次中心。

这一阶段的主要标志是:建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制和运行机制;北京教育的综合实力和服务能力明显增强,率先基本实现教育现代化,率先建立终身教育体系,教育发展水平继续保持全国领先地位,达到中等发达国家首都的教育发展水平;北京大学、清华大学等部分名牌大学跻身世界一流大学;北京和上海高等教育毛入学率达60%以上,市民人均受教育年限达到12年以上;教育的开放程度和国际化水平进一步提高,教育产业开始走向成熟,并成为首都经济的支柱产业。

第二阶段:2030年,以北京、上海、成都和西安为主,形成全国教育中心的基本框架。北京和上海建成全球重要的国际性区域教育中心。

这一阶段的主要标志是:全面实现教育现代化,教育发展水平达到发达国家首都的水平;高等教育毛入学率达60%以上,人均受教育年限达到14年左右;国际区域性教育机构的总部或分支机构明显增加,北京和上海教育的国际影响明显增强,外国留学生与中国大学生比例提高到8%~10%。

预计在2030-2035年期间,北京将与伦敦、纽约、柏林以及东京共同成为全球五大教育中心。这一阶段的主要标志是:与世界最发达国家的首都齐名,共同跻身国际教育中心行列;成为国际性知识创新中心和教育创新中心;中国教育在促进中国经济社会全面进步和国家科技教育发展的同时,更多地承担教育的国际义务,促进世界教育改革和发展。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号