来源:创新教育研究院 作者: 刘绪菊 郭鲲 李成泉 已有0人评论 2016/4/13 13:33:39 加入收藏

【学思结合】

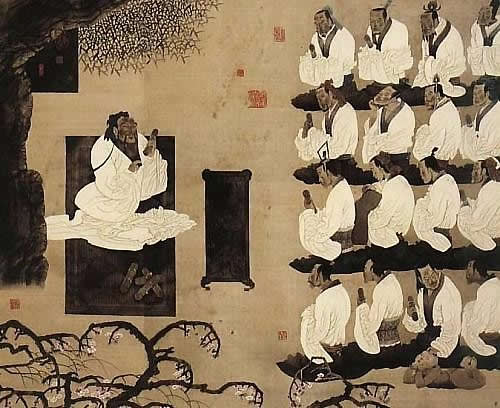

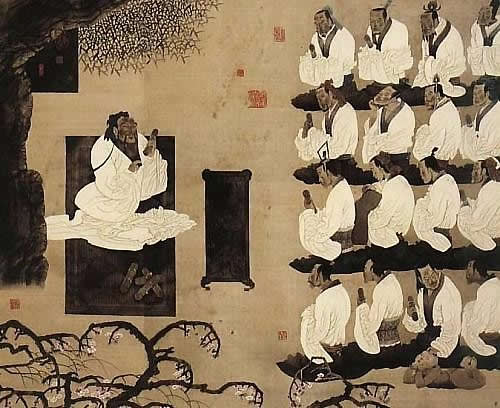

孔子强调学思结合,就是通过博学、好问、多闻、广见获取大量感性认识,然后经过分析、整理、归纳,提高到理性认识。孔子提出“学而不思则罔,思而不学则殆”(《论语•为政》)。孔子又说:“吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也”(《论语•卫灵公》)。孔子在指导学生以学为基础的同时,非常重视培养学生勤于思考的习惯。孔子提倡:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭;言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义”。(《论语•季氏》)孔子还谈到博学与志向、好问与善思的重要,提出“博学而笃志,切问而近思”。(《论语•子路》)

在孔子看来,学与思是相辅相成、辩证统一的过程。学是思的前提和基础,只“思”不“学”就“无益”,如果不去学习,没有知识的积累,只是在哪里苦思冥想,就无法验证其所思所想是否正确,从而使自己深陷疑惑不解的状态而不能自拔,以至心神不定,焦躁不安,失去自信。思是学的升华和提高,如果死啃书本,不用脑筋思考问题,就会不知所云、不解其义、不辨正误,越学越糊涂。正如明末清初杰出的思想家王夫之所说:“致知之途有二:曰学、曰思。”“二者不可偏废,而必相资以为功。”“学非有碍于思,而学愈博则思愈远;思正有功于学,而思之困则学必勤。”(《四书训义.卷六》)学思结合、学思并重的学习方法是很有进步意义的。

孔子重视学,把“学而知之”作为根本的指导思想,就是说学是求知的惟一手段,知是由学而得的。学,包括学习文字上的间接经验,也包括通过见闻获得直接经验。他提出“博学于文”、“好古敏以求之”,他还提出“多闻择其善者而从之,多见而识之”。 孔子也重视思,主张学思并重,思学结合。“学而不思则罔,思而不学则殆”精确地论述了学与思的关系,既反对思而不学,也反对学而不思。

当前,基础教育教学活动在应试教育的影响下,我们只是强调学生的“学”,剥夺学生“思”的权利。有专家提出“学会思考比学会知识重要”的观点,这一观点很有价值,切中教育时弊。我们要教会学生思考,还给学生思考的权利,多给学生提供思考的机会。这样,学到的知识才会入心、入脑并幻化为一种思考的品质和能力。

【知行统一,学以致用】

孔子有关行的论述主要有两个方面,一是德性上的知行统一,孔子说“君子欲讷于言而敏于行”(《论语•里仁》),“言必行,行必果”。(《论语•子路》)另外是指学业方面的知行统一。(这里主要探讨的是学业方面的知行统一)《论语》开宗明义第一句话就是:“子曰:学而时习之,不亦说乎?”,“时习”就是经常练习、经常实践的意思。《中庸》中还以孔子名义总结出“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”。其中“博学”、“审问”属于“学”的过程,“慎思”、“明辨”是“思”的过程,“笃行”则是“习”和“行”的过程。孔子在教学中强调言行一致,学以致用。他说:“诵诗三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对,虽多,奚以为?”(子路)

关于教学内容的实施,孔子明确提出应划分为学、思、习、行等四个阶段。前两个阶段是学习知识的过程,后两个阶段则是知识外化的过程,要求学生将所学知识应用于实践,“知行统一”、“学以致用”的观点对我国古代教学曾起过重大的影响,他的这一思想为儒家后学所继承和发展。由学而思而行,这就是孔子所探究和总结的学习过程,这一思想对后来的教学理论、教学实践产生深远影响。

当前教育教学中知而不行、知行不一的现象尤为突出, 存在着“知行脱节、以知为重”的问题。一方面我们的应试教育考核的是“学”的情况,不重视“行”的实践。另一方面学生学的内容无法实践,学了许多没用的东西。给学生实践的机会、注重学生实践能力的培养将成为今后教改的重点。

【教学相长】

“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。虽有至道,弗学,不知其善也。是故,学然后知不足,教然后知困。知不足然后能自反也,知困然后自强也。故曰,教学相长也”。(《礼记•学记》)

“教学相长”是我国古代的一条重要的教育教学原则,它最早出自《学记》,距今已有两千三百多年的历史。虽不是孔子直接提出,但是孔子的教育思想中已有体现。这条教育原则被我国历代的教育家继承。时至今日,还在我们的教育中广泛采用,表现出极强的生命力。“教学相长”是我国古代教育者从教学实践过程中总结出来的宝贵的教学经验和教学原则。“教学相长”就是教与学中相互影响,相互促进,从而双方都得到提高。孔子说,“三人行必有我师”。在当今信息时代、知识社会,绝对的权威、全知全能的天才没有了。学生掌握的信息量、知识量不一定差于老师。

陶行知先生说“不愿向小孩学习的人,不配做小孩的先生”。今天的教师应经不再仅仅是知识的传递着,还是心灵的塑造者,是学生人生的引领者。韩愈说:“师不必贤于弟子,弟子不必不如师。”善于发现学生身上的美德,注意学生好的表现,可以引导学生向健康的轨道发展:学生是一面镜子,自己的言行品质能通过学生反映出来,及时发现,及时调节,不断的自我完善。只有把提高学生素质和提高自身素质相结合,与学生心心相印,方能教学相长,师生共同进步。

中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。

地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号  鲁公网安备 37070502000299号

鲁公网安备 37070502000299号